Dialekte gefallen mir sehr. Unter anderem auch deswegen war ich immer wieder gerne viel unterwegs in der Schweiz. Auch in meiner Zeit in Deutschland habe ich oft und gerne auf verschiedene Dialekte, Worte und Wendungen geachtet. Dabei verstehe ich nie so ganz, wenn Schweizer sagen, sie würden die Walliser nicht verstehen. Oder wenn Deutsche sagen, Dialekte aus dem Norden oder Süden seien schwer zu verstehen. Denn mit ein wenig zuhören lassen sich unglaublich viele Worte und Wendungen in ihrem Sinn enttarnen. In Deutschland hatte ich damit genauso wenig Mühe wie in vermeintlich schwierigen Regionen in der Schweiz. Obwohl es so viele verschiedene Sprachen, Dialekte, Abstammungen und Entlehnungen gibt, ist alles doch irgendwie ein Ganzes.

Genauso oft aber entstehen Worte und Wendungen auch regional. Eigentlich ist es fast schon falsch, nur Unterschiede zwischen Schweiz und Deutschland festzustellen. Denn Unterschiede sind so vielseitig, dass sie nicht von Landesgrenzen abhängig sind. Über einige Besonderheiten habe ich aber etwas länger nachgedacht, von denen ich hier nun berichte.

Bamberger & Gipfeli

In der Schweiz bestelle ich seit ich denken kann immer ein Gipfeli. Oder eingedeutscht auch einen Buttergipfel. Mit Lust auf Süsses durfte es dann auch ein Schoggigipfeli, bzw. ein Schokogipfel sein. Auch das Laugengipfeli ist vertreten. In Deutschland lautet die Übersetzung für das Gipfeli weitgehend „Croissant“. Und dadurch ist eigentlich jedem Leser schon klar, dass es folglich in Deutschland Buttercroissant oder Schokocroissant heisst. So weit so simpel.

In Bayern (oder möglicherweise nur im fränkischen Teil) gibt es weder Gipfeli noch Croissant, sondern ein Bamberger. Regionale Eigenheiten in der Sprache sind natürlich keine Seltenheit, doch manchmal denke ich, dass man sich selbst innerhalb eines Dialekts nicht auf eine Aussprache einigen möchte.

So wurde das fränkische Gipfeli für mich zum Produkt, das ich aufgrund folgender Thematik teilweise aus Vorsicht nicht einmal mehr bestelle.

Ich bin ja eigentlich kein Basler, sondern Fricktaler. Eine kleine Region, die zwar überwiegend zum Kanton Aargau gehört, aber dennoch von Dialekten hin und her gerissen ist. Denn viele pendeln berufsmässig nach Basel, andere in den Aargau und viele auch nach Zürich. Mindestens drei Dialekte haben also einen starken Einfluss auf das Fricktal und von daher kenne ich nur zu gut die Unterschiede, wenn man entweder in Basel oder woanders einkaufen möchte.

Zurück nach Bayern: Hier habe ich gelernt, dass man dem Gipfeli nicht Croissant sagt, sondern Bamberger. Doch als vollwertiges Äquivalent taugt dann diese Übersetzung doch nicht, denn trotz des Bambergers spricht man unzweifelhaft vom Schokocroissant und keinesfalls von einem Schokobamberger. Na gut, auf das kann man sich einstellen.

Aber wer sich nun gewappnet fühlt und meint, überall ein Bamberger bekommen zu können, der irrt. In Bäckereien ist man sich dieser Bezeichnung zwar weitgehend sicher, aber an vielen anderen Orten spricht man dennoch wieder vom Croissant. Im Supermarkt beispielsweise gibt es keine Bamberger, sondern eben Croissants. Das betrifft verzehrfertige Croissants genauso wie gefrorene Backware. Man muss aber auch dazu sagen, dass die verzehrfertigen Croissants in den meisten Supermärkten auch anderes aussehen und gar ein wenig anders schmecken, als typische Croissants. In der Schweiz fällt das stark auf, da die aus Deutschland eingewanderten Supermärkte Aldi und Lidl in der Schweiz die deutsche Rezeptur für Croissants benutzen und diese auch als Croissant und nicht als Gipfeli beschriften. Damit sind Aldi und Lidl schweizweit fast die einzigen, die Croissants in dieser Form verkaufen – bevor diese Händler in der Schweiz Einzug nahmen, habe ich diese etwas alternative Form des Gipfeli‘s noch nie gesehen.

Zurück zum Thema: Nicht nur im Supermarkt, sondern auch beispielsweise an der Tankstelle verkauft man keine Bamberger, sondern Croissants, obwohl sie natürlich identisch aussehen.

Aktuell sprechen wir also von zwei Ländern, einem Produkt in zwei Variationen mit drei verschiedenen Namen, die aber noch nicht einmal überall dasselbe meinen.

Soweit so unklar. Als Gipfeli- und Dialekt-Liebhaber konnte ich dieses Selbststudium gut meistern.

Auch in der Schweiz gibt es Produkte wie den Grättimaa, der zwar in Basel so genannt wird, im Aargau aber Grittibänz und obwohl im Fricktal ebenfalls Grättimaa, obwohl es im Aargau liegt. In Deutschland spricht man übrigens vom Stutenkerl oder Weckmann, falls sich ein deutscher Leser wundert.

Der Unterschied zwischen Grättimaa und Bamberger ist nun aber, dass man im Aargau und in Zürich auch einen Grättimaa bestellen und bekommen kann, auch wenn er dort üblicherweise Grittibänz genannt wird.

Wenn man aber ein Croissant bestellt, wo Bamberger verkauft werden, oder umgekehrt, wird man nicht verstanden, als käme man von weit her. Dass man in Hamburg ein Bamberger nicht kennt, ist klar, aber wenn man in Franken das Croissant nicht versteht (oder zumindest so tut), bin ich verwirrt. Zumal es ja gleichenorts auch wiederum Schokocroissants zu kaufen gibt.

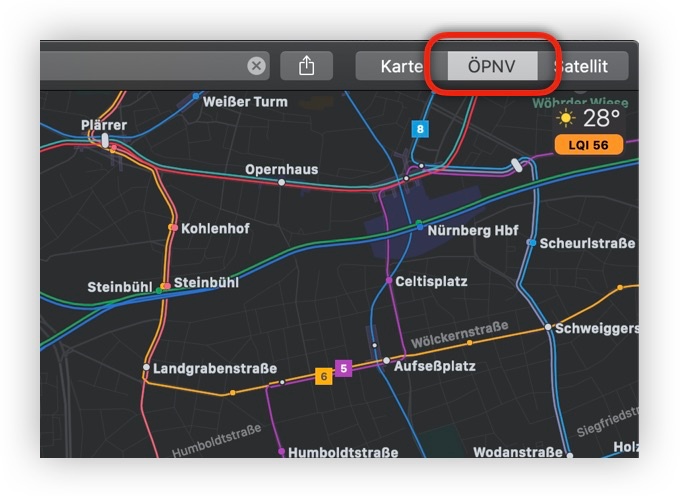

ÖPNV & ÖV

In Deutschland spricht man nicht vom Öffentlichen Verkehr. Es wird stets unterschieden zwischen Nah- und Fernverkehr. Um es genau zu benennen bezeichnet man den Fernverkehr als solchen und den Nahverkehr als Öffentlichen Nahverkehr oder formell auch „Öffentlicher Personen-Nahverkehr“. In den verschiedenen Dialekten sind hierbei durchaus auch Abkürzungen existent, die entweder auf die gleiche Weise unterscheiden, oder aber den gesamten Öffentlichen Verkehr meinen. Da sich Deutschland jedoch auf einer viel grösseren Fläche erstreckt als die Schweiz, ist es nicht unbedingt garantiert, dass man spezifische Bezeichnungen aus ferneren Bundesländern, bzw. Dialekten kennt. Besonders überraschend war das für mich als Schweizer, da ich vereinzelte regionale Ausdrücke identifizieren kann, Deutsche aus anderen Regionen aber nicht. Möglicherweise wird das Dialektverständnis etwas erleichtert, wenn man sich als Schweizer mit den schweizer Dialekten gut versteht, da sich diese oft aus dem Französischen entlehnt haben – teilweise auch aus dem englischen. Zudem habe ich als Kind der 90er eine gewisse Entwicklung im Fernsehen mitverfolgt, was zum einen schweizer, aber auch mehrere deutsche Sender mit einschliesst und zum anderen ich bei deutschen Sendern nie auf Regionen geachtet habe, da ich ja keiner zugehörig war.

Wie dem auch sei: in der Schweiz wird der gesamte Öffentliche Verkehr als „ÖV“ bezeichnet, ohne dabei in Nah- und Fernverkehr zu unterscheiden.

Lange Zeit habe ich nicht abschliessend verstanden, warum das in Deutschland etwas komplizierter ist. Möglicherweise liegt das aber am System der Deutschen Bahn. In der Schweiz ist es völlig normal, dass man auch regional, also über wenige Orte hinweg, auch Fernverkehrs-Züge nutzt. Die Schweizerische Bundesbahn (SBB) unterscheidet bei den Tickets nicht in Nah- und Fernverkehr, sondern man nutzt Züge, die nach Fahrplan sinnvoll sind. In Deutschland hingegen sind Tickets entweder für den Nahverkehr gültig, was wie in der Schweiz auch den städtischen Verkehr und Busse mit einschliesst, oder sie sind zusätzlich noch für den Fernverkehr gültig (z.B. ICE). Züge des Fernverkehrs werden einerseits durch diese Struktur häufig nur für längere Strecken genutzt, aber auch die verschiedenen Städte und Orte sind in Deutschland oft in weiteren Abständen verteilt, weshalb regionales Pendeln nicht mit der Schweiz vergleichbar ist. Züge des Fernverkehrs legen in Deutschland ausserdem tendenziell zwischen den Halten weitere Strecken zurück als in der Schweiz. Wenn man also in Deutschland von Fern- oder Nahverkehr spricht, geht man automatisch auch eher davon aus, dass man längere Strecken zurückgelegt hat.

frei & erlaubt

Aufgefallen ist mir dieser sprachliche Unterschied schon, als ich noch in der Schweiz gewohnt habe: Auf Verkehrsschildern findet man dieses Adjektiv, wenn etwas erlaubt ist. Ist beispielsweise bei einem Fahrverbot die Durchfahrt für Fahrräder erlaubt, sind «Fahrräder frei». Bei Attraktionen oder touristischen Angeboten findet man auch immer wieder den Ausdruck «Eintritt frei»; der Eintritt ist also kostenlos. Damit hat das Wort neben «erlaubt» also noch diese weitere Bedeutung.

Laut meinem Verständnis ist der eigentliche Wortsinn von «frei» derselbe wie der des Substantivs «Freiheit». Wenn jemand oder etwas «frei» ist, dann verstehe ich darunter, dass kein Zwang besteht. Gewissermassen lässt sich das ein wenig auf «erlaubt» und «kostenlos» übertragen, da Verbote und Eintrittskosten einen Zwang darstellen und die Freiheit einschränken. Mir erschien das zu Beginn aber doch etwas weit hergeholt. Hört man Sprachforschern hin und wieder zu, ist es aber durchaus so, dass die sprachliche Entwicklung manchmal weite, kaum nachvollziehbare Sprünge nimmt.

Hingegen ist der Ausdruck «gratis» in Deutschland eher ungewöhnlich. Zwar ist durchaus bekannt, was der Begriff bedeutet, aber ich habe ihn noch nie jemanden sagen hören. In der Schweiz hingegen ist nichts kostenlos, sondern wenn, dann gratis.

Laut Herkunftswörterbuch war «frei» früher eng verwandt mit den Wörtern schützen, schonen, gernhaben, lieben, erwünscht sein, günstig sein oder auch beistehen. Aus diesen Begriffen wurde das Wort einst als juristischer Begriff abgeleitet und meinte damals «vollberechtigt» – der eigentliche Ur-Sinn von «frei». Also ist der Gebrauch in Deutschland dem Sinn eigentlich durchaus gerecht und näher, als wir ihn in der Schweiz benutzen. Erst Jahre später entwickelte sich die «Freiheit», mit der die Unabhängigkeit ausgedrückt wurde, die wir heute darunter verstehen.

Velo & Fahrrad

Apropos Fahrrad. In der Schweiz heisst das Fahrrad «Velo». Das ist meiner Meinung nach kein Dialektunterschied, sondern einfach eine 1:1-Übersetzung, wie man sie auch aus anderen Sprachen kennt (beispielsweise «bicycle» im englischen).

Vermutlich wissen die meisten, dass es aus dem französischsprachigen Raum kommt, wie so manche Wörter des schweizerdeutschen. Zwar steht es so als Wort im Duden, doch ist es eigentlich eine Kurzform von «Veloziped», was auch noch ein deutsches Wort ist. Und zwar ein sehr altes, denn auch in Deutschland sprach man im 19. Jahrhundert nicht vom Fahrrad, sondern vom Veloziped. Damals fuhr man nicht Fahrrad, sondern man velozipedierte.

Ich vermute, dass nicht Menschen sich nach der Erfindung dieses Velozipeds eines leisten konnten, oder wollten und es daher eher eine besondere Gerätschaft war.

Das Herkunftswörterbuch…

…ist eines vieler Bücher des Dudenverlags und eröffnet spannende Perspektiven über die Herkunft und Entwicklung von Wörtern. Wer Kenntnisse über altes Griechisch, Latein und Französisch mitbringt kann noch etwas mehr eintauchen, da viele Wörter vor langer Zeit aus diesen Sprachen abgeleitet wurden.

Für das Schweizerdeutsche gibt es ausserdem das «Idiotikon», das die Entwicklung innerhalb des Dialekts beschreibt.

Ferien & Urlaub

Etwas kompliziert ist für mich die Unterscheidung von «Ferien» und «Urlaub». In der Schweiz sprechen wir von Ferien. Dabei ist die «Pausenzeit» in einem Job oder der Schule gemeint, als auch die Tätigkeit, wenn man beispielsweise auf eine Insel verreist (oder wohin auch immer). Dann macht man Ferien, denn man hat beim Arbeitgeber Ferien eingegeben und bezieht diese nun. Ich habe im Gesetz nachgelesen: Auch hier wird von «Ferien» gesprochen. In machen Texten ist aber tatsächlich auch der Begriff «Urlaub» zu finden. Ich gehe stark davon aus, dass es sich dabei um verschiedene Verfasser handelt, die den Gesetzestext geschrieben haben und der Begriff «Urlaub» erst später dazugekommen ist. Der Sinn ist jedenfalls immer derselbe.

In Deutschland hingegen spricht man hauptsächlich vom Urlaub. Obwohl ich den Begriff «Ferien» auch schon gehört habe, war es doch viel zu selten, als dass ich denn differenzierten Sinn von Ferien und Urlaub hätte erkennen können. Also muss ein Blick in die Bücher geworfen werden:

Im Duden werden die beiden Begriffe nicht ganz identisch erklärt, aber zweifelsfrei klar ist, dass es trotzdem Synonyme sind. Laut Duden werden die beiden Worte ausserdem im gesamten deutschsprachigen Raum etwa gleich häufig verwendet.

Laut Herkunftswörterbuch stammt das Wort «Ferien» aus dem 16. Jahrhundert und war ein juristischer Begriff, der dem lateinischen entlehnt wurde und ganz dem heutigen Sinn «Festtage, geschäftsfreie Tage, Ruhetage» entspricht.

Obwohl der normale Duden, als auch das Herkunftswörterbuch den Begriff «Ferien» immer mit «Urlaub» erklären, sind sie jeweils dennoch als verschiedene Worte aufgeführt. Umgekehrt wird «Urlaub» aber nicht mit «Ferien» erklärt.

Laut Herkunftswörterbuch stammt «Urlaub» von «erlauben» und meinte ursprünglich einfach die «Erlaubnis». Erst später wurde daraus «die Erlaubnis wegzugehen, die ein Höherstehender oder eine Dame dem Ritter zu geben hatte».

Urlaub und Ferien sind also unabhängig voneinander entstandene Wörter, die sich entwickelt haben und heute Synonyme sind. Ich schliesse daraus, dass der unterschiedliche Gebrauch in Deutschland eher regional bedingt ist und ggf. mit Dialekten etwas zu tun hat, als dass die Begriffe tatsächlich unterschiedliches bedeuten.

Dachboden & Estrich

Wie das andere Schweizer handhaben, weiss ich gar nicht so genau. Ich jedenfalls habe unter dem Wort «Estrich» immer einen Dachboden verstanden. Eine Abstellfläche, die sich über de obersten Stockwerk befindet. Knapp 28 Jahre habe ich mit diesem Wort gut gelebt und wurde nie missverstanden, bis ich nach Deutschland kam.

Das hochdeutsche Wort «Dachboden» kannte ich zwar natürlich auch, war für mich aber eine synonyme Übersetzung zum mir bekannten Estrich. In Deutschland ist ein Estrich aber etwas ganz anderes. Grund genug, um hier mal ein wenig tiefer zu graben.

Und tatsächlich: Ich war der Meinung, ich hätte wohlmöglich die korrekte Definition einfach nie richtig gelernt, aber in der Schweiz ist ein «Estrich» etwas anderes, als in Deutschland. Ich war also nicht falsch informiert, sondern kannte die korrekte Definition von «Estrich»: Ein Dachboden, bzw. Dachraum. Allerdings ist das ein rein schweizerischer Gebrauch.

In Deutschland ist ein Estrich ein fugenloser Fussboden, der in der Regel gegossen wird – beispielsweise aus Zement. Aber selbst hier gibt es regionale Unterschiede: Der «Speicher» wird im Westen und Süden Deutschlands häufiger verwendet. Dachboden dagegen eher im Ost und im Norden Deutschlands.

Laut Herkunftswörterbuch geht das Wort zurück auf das Pflaster und meinte ursprünglich einen Steinboden.

In der Fachsprache auf dem Bau ist der Estrich – wenn ich es richtig verstanden habe – aber auch in der deutschen Definition bekannt.

parkieren & parken

In Deutschland parkt man sein Auto, in der Schweiz parkiert man es. Das ist eine einfache synonyme Übersetzung, von denen es aber einige gibt. Grillen und grillieren zum Beispiel. Andererseits heisst es trotzdem in der Schweiz «fotografieren» und in Deutschland auch, anstatt fotografen. Im Duden sind diese schweizerischen Abwandlungen verzeichnet. Es sind also keine reinen Dialekt-Wörter, sondern grammatisch korrekt. Das Wort wurde aus dem englischen «park» abgeleitet. Das ist vergleichsweise einfach erklärt. Mir ging es aber nicht um das Wort an sich, sondern um die schweizerische Eigenheit, die ja auch andere Wörter betrifft.

Warum sich welches Wort mit und ohne «-ieren» entwickelt hat, konnte ich nicht im Einzelnen herausfinden. Grundsätzlich ist diese Wortendung aber aus dem Französischen. Ich vermute, dass hier der stärkere französischsprachige Einfluss auf das Schweizerdeutsch eine Rolle gespielt hat, dass man in der Schweiz heute «parkieren» sagt.