Der Batzen

Früher, als es in Basel noch eine Herbstmesse gab, hatte ich von meiner Grossmutter einen Batzen bekommen, damit ich mir dort etwas kaufen konnte. Das war meist ein Fünfliber – also eine 5Fr.-Münze. Lange Zeit dachte ich daher, dass man den Fünfliber auch Batzen nennt, weil es die grösste aller Münzen ist. Oder vielleicht Münzen im Allgemeinen.

Zu dieser Zeit konnte man sich aber auch auf der Messe tatsächlich noch etwas kaufen mit 5 Franken. Später wurden die Batzen dann grösser. Keine schwere Münze mehr, sondern Noten. So wusste ich dann, dass der «Batzen» etwas anderes bedeuten muss. Viele Jahre wusste ich aber nicht, was genau – bis heute. Ich kannte natürlich irgendwann die Redewendung «Ein Batzen Geld». So war mir dann immerhin klar; bei einem Batzen geht es um eine gute Menge Geld, das einen nicht reicht macht, mit dem man aber etwas anfangen kann.

Ein Blick in den Duden zeigt, dass ich ursprünglich gar nicht so falsch lag: Ein Batzen beschreibt eine Form von etwas. Einen Klumpen, einen Brocken oder eine andere Masse. Einfach etwas klobiges – eine Menge. Zum Beispiel auch eine menge Geld – ursprünglich Münzen. In der Schweiz wurde früher der Zehnräppler (0,10Fr.) als Batzen bezeichnet. Der Zwanzigräppler als «Zweibätzler». Noch früher, also vor 1852, meinte man mit Batzeli oder Bätzli eine Münze im Wert von etwa 14/15 Rappen. Dies entsprach etwa dem deutschen Groschen. Er stammt vermutlich aus Bern, aus dem Jahr 1492.

Deziliter/ Milliliter

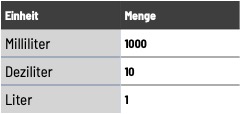

Es sind Einheiten, die man unter anderem in der Schule lernt: Milliliter, Deziliter und Liter. Eine kleine Theorie-Einheit, um den folgenden Text zu verstehen:

Es scheint in Deutschland nicht gängig zu sein, beim Kochen die Masseinheit «Deziliter» zu benutzen, sondern konsequent «Milliliter». Ein ähnliches Phänomen habe ich innerhalb der Schweiz schon lange festgestellt, und zwar bei Pfund und Kilogramm. Ältere Semester sprechen immer wieder vom Pfund. Beim Bäcker findet man oft Begriffe wie «Viertelpfünder» oder ähnliches. Aber die Generationen von heute sagen viel mehr 500 Gramm oder ein halbes Kilogramm. Warum auch eine zusätzliche Vokabel lernen, wenn man sie auch mit Bekannten ausdrücken kann. Dasselbe auch bei dem eher bekannten «Dutzend». Wobei ich das Dutzend nicht etwa in der Schule kennengelernt habe, sondern im schon etwas älteren Film «Im Dutzend billiger». Ja, zwölf Kinder; denn ein Dutzend ist gleich zwölf.

Aber das ist wohl eine Sache der Generationen. Ganz früher, als Masseinheiten noch regional unterschiedlich waren, sprach man schliesslich auch von Ellen und nicht von Zentimetern oder Metern.

In der Schule habe ich auch gelernt, dass diese Masseinheiten meist ähnlich oder gleich klingen, bzw. geschrieben werden – teils auch sprachübergreifend. Wenn also von «Milli…» die Rede ist, dann sind immer Tausend von etwas gemeint. Bei «Dezi…» Zehn. Kaum zu glauben, dass ich so etwas aus meiner Kindheit heute noch weiss. Und der Duden bestätigt: «Dezi» bedeutet «Zehntel» und kommt aus dem französischen «déci-» und das wiederum aus dem lateinischen (decimus), wo ja so vieles herkommt. Leider aber gibt es für meine These keinerlei Hinweise. Ausser vielleicht etwas zahlreichere Google-Ergebnisse in Deutschland, die fragen, was denn nun ein Deziliter Liter oder Milliliter umgerechnet sei.

Quartier/ Viertel

In der Schweiz sprechen wir vom Quartier, wenn wir ein (in Deutschland) Stadtviertel meinen. In Deutschland habe ich den Begriff «Quartier» auch schon gehört – es scheint da regionale Unterschiede zu geben. In der Schweiz gibt es das Viertel aber eher nicht. Und wenn doch, dann ist das eher negativ konnotiert.

Am Ende haben aber beide Wörter dieselbe Bedeutung. «Quartier» stammt erst einmal aus dem Französischen, ursprünglich aber aus dem lateinischen und heißt «Viertel». Dieses Wort als Einteilung für ein bestimmtes Stadtgebiet zu benutzen, war schon immer gebräuchlich. Früher bedeutete das Quartier aber auch eine Unterkunft für militärische Truppen – also Soldaten. Daher auch das heute noch gebräuchliche Wort «einquartieren», weil die Truppen früher in ein Quartier untergebracht – also einquartiert wurden. Laut Bedeutungswörterbuch des Duden ist das Wort heute nicht mehr gebräuchlich, doch besonders im schweizerischen Umfeld höre ich es doch immer wieder. Die überwiegend schweizerische und übrigens auch österreichische Verwendung deklariert so auch der Duden.

Mit der Zahl vier hat das Quartier allerdings auch in seiner ursprünglichen Bedeutung vermutlich nichts zu tun. Spricht man vom Quartier, meint man also stets irgendeine Form von Unterbringung; ein Haus, eine Wohnung, einen Resort, eine Spelunke, Affenanstalt oder eben das Ortsteil. Das Synonymwörterbuch gibt hier wieder einmal reichlich Aufschluss über die Bedeutung dieses Worts.